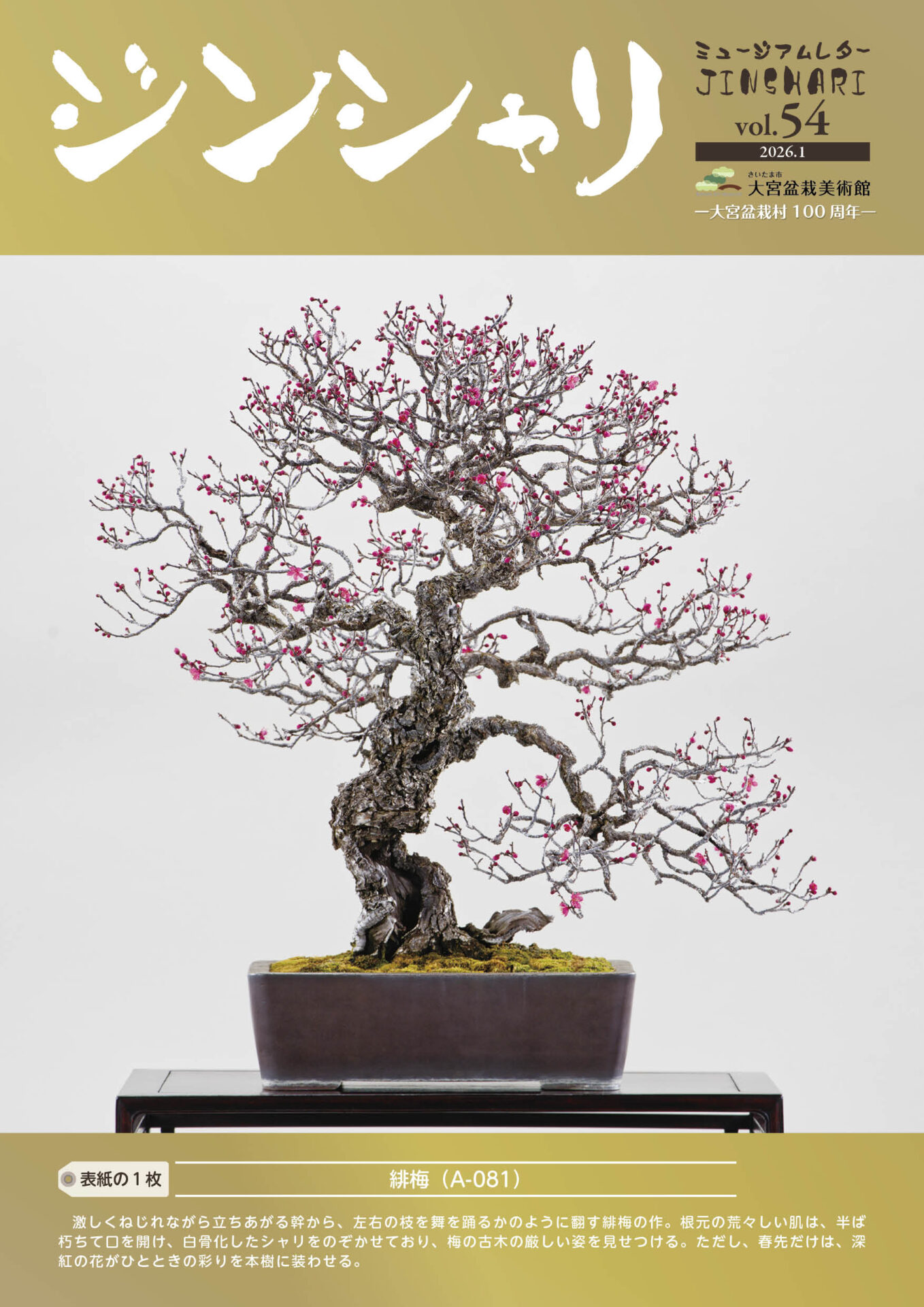

Jinshari Vol. 53

-

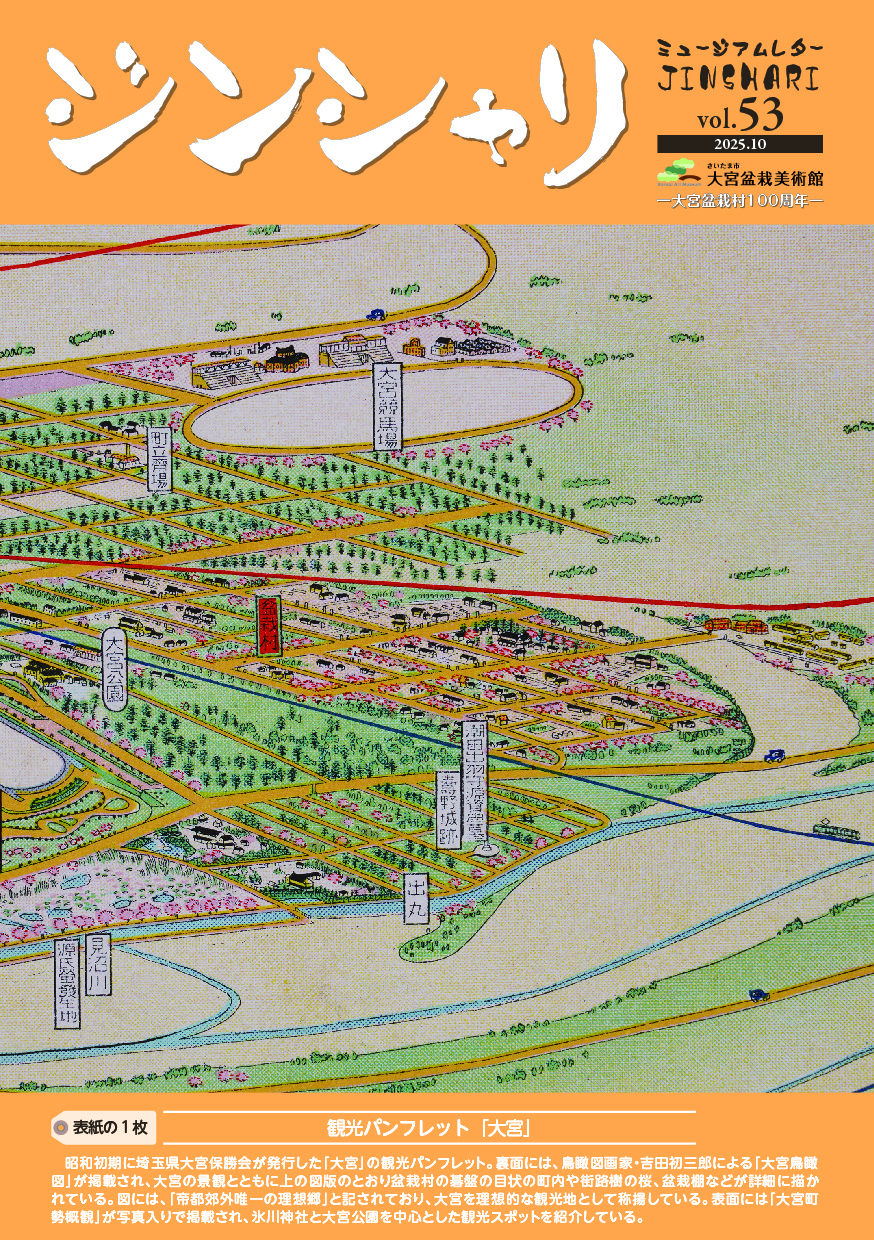

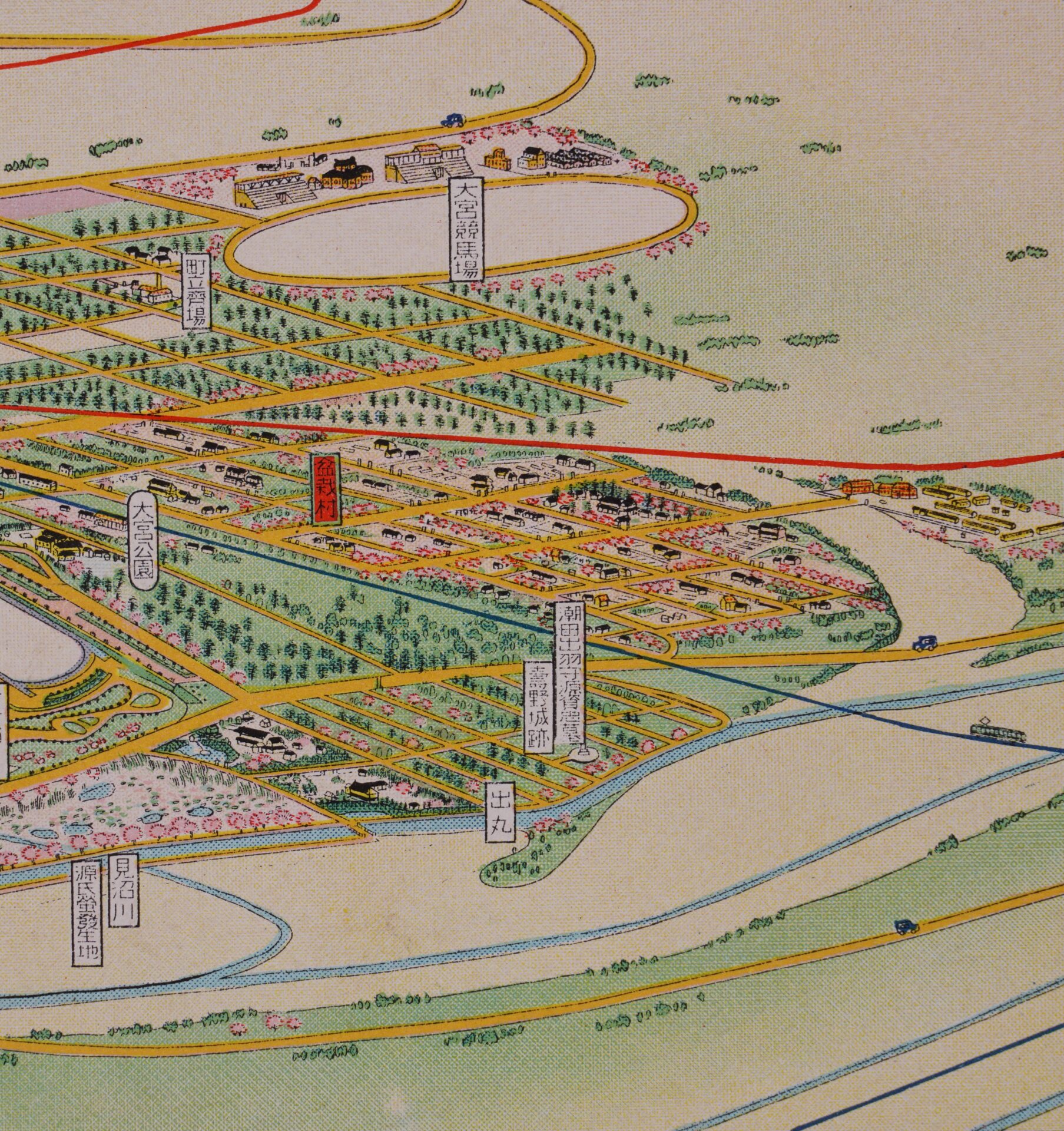

Cover page: Tourism pamphlet “Omiya”

A tourism pamphlet for Omiya published by the Saitama Prefecture Omiya Preservation Society in the early Showa period. The reverse side features the “Bird's-Eye View of Omiya” by artist Hatsusaburo Yoshida. Alongside the landscape of Omiya, it depicts in detail the grid-patterned streets of Bonsai Village, the cherry trees lining the streets, and bonsai shelves, as shown in the illustration above. The illustration bears the inscription “The only ideal village in the suburbs of the Imperial Capital,” extolling Omiya as an ideal tourist destination. The front side features a “General Overview of Omiya Town” with photographs, introducing tourist spots centered around Hikawa Shrine and Omiya Park.

Omiya Bonsai Village 100th Anniversary Special Exhibition The Green Frontier –100 Years of Omiya Bonsai Village– October 3, 2025-December 10, 2025

Don’t miss it! Materials being displayed for the first time.

One hundred years ago in April of 1925, bonsai gardeners came from Tokyo to Musashino to develop a vast red pine forest, giving birth to the Omiya Bonsai Village. Here at the Omiya Bonsai Art Museum, we are holding a special exhibition in celebration of the Bonsai Village’s 100th anniversary and to help spread its charm.

Materials related to the history of Bonsai Village were collected and studied in preparation for this special exhibition. Among these materials, we will display the signboards for Seidai-en. The head of Seidai-en, Ritaro Shimizu (1874-1955) led the development of and was the first resident in the Bonsai Village. Before establishing the Bonsai Village, he had a garden in Dango-zaka in Komagome-Sendagi (present day Bunkyo Ward, Tokyo). In the 1870-80’s, he changed from creating chrysanthemum dolls (a popular business at the time) to dealing in bonsai. The original signboards that were displayed in Seidai-en in Sendagi were gifted to us by the kindness of Ritaro’s descendants.

Of the two signboards, one of them includes commissioned calligraphy written in June 1886 by Tesshu Yamaoka. Yamaoka had connections with Ritaro’s father, Tokichi. One side bears the characters “清大園” (Seidai-en), while the other side is inscribed with “種樹花盆栽,” meaning “Garden Plants, Flowers, and Bonsai.” Tesshu Yamaoka was known as a very skilled calligrapher; he drew characters full of impact that dance across the signboards.

The signboards were stored in a warehouse in Chichibu City, Saitama Prefecture. Both signs are well over 2 meters in size and made from a single piece of wood approximately 3 centimeters thick, making them quite heavy. Transporting them was extremely difficult. After delivery, we spent considerable time removing accumulated grime and performed fumigation for insect and bacteria control to finally make them suitable for displaying.

It is unclear where this signboard was displayed in the garden, but to have such a magnificent sign in the Sendagi area must mean that Seidai-en was a considerably large facility.

This signboard tells of the scale and dignity of Seidai-en, the pioneer of the Bonsai Village. Please come see the real signboard on display in the exhibition!

Seidai-en signboard “種樹花盆栽” (Garden Plants, Flowers, and Bonsai)

Bonsai with Connections to the Bonsai Village

As part of this special exhibition, bonsai from every garden in the Bonsai Village (that is a part of the Omiya Bonsai Association) will be displayed weekly in our Lobby and Collection Gallery.

The exhibits will change weekly to introduce the charm and characteristics of each garden. For the first three weeks, bonsai from gardens that specialize in shōhaku (coniferous) bonsai will be displayed. The last three weeks will focus on fall-color pieces from gardens that specialize in zōki (deciduous) bonsai.

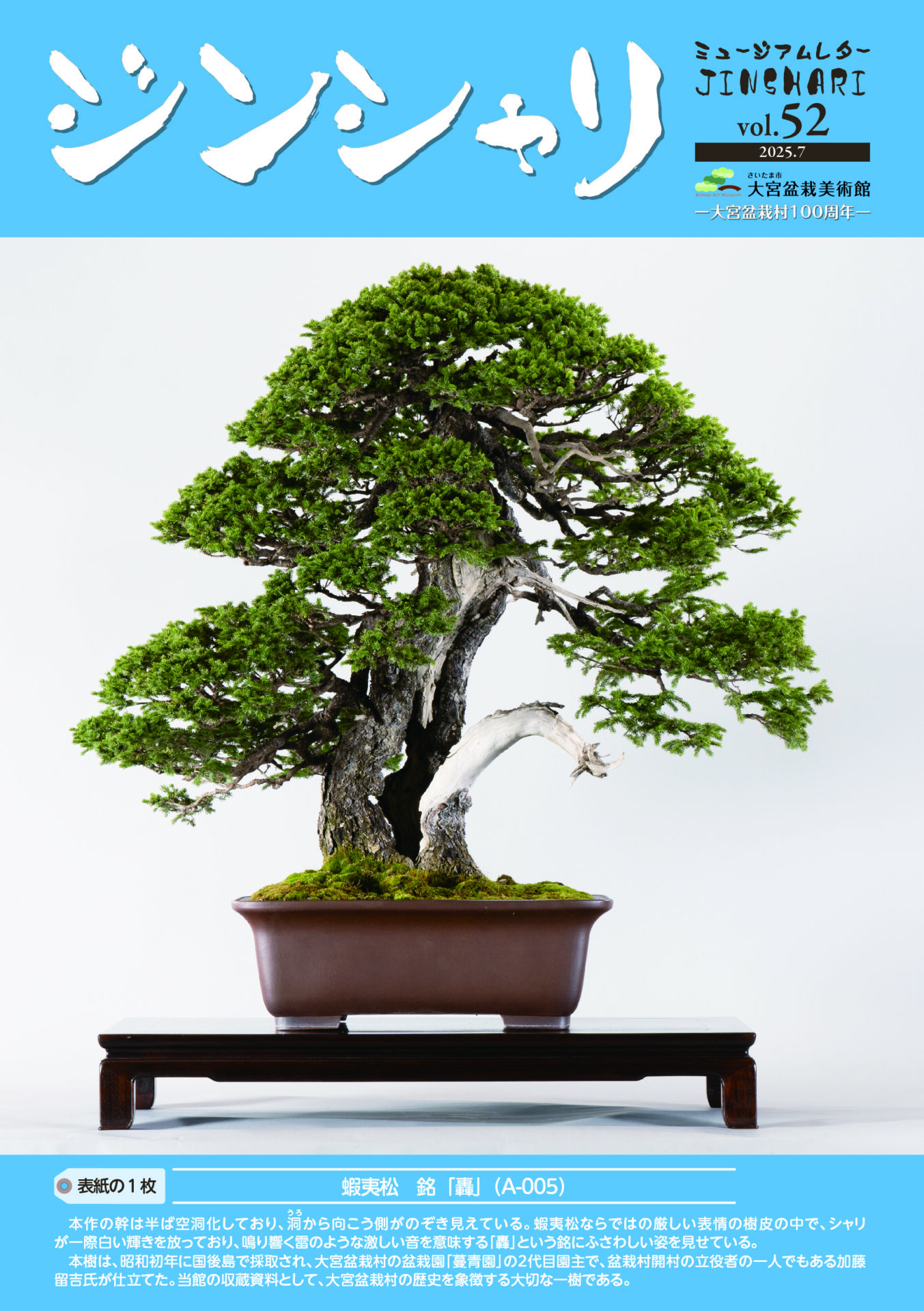

Additionally, we will be giving a special focus on bonsai in our collection that have connections with Bonsai Village gardens. Here we will introduce a piece representative of Bonsai Village, an Ezo spruce named Todoroki.

Todoroki was collected in the early Showa period (early to mid-20th century) in Furukamappu, Kunashir Island, a natural habitat for Ezo spruce. It was then planted in a pot and styled by Tomekichi Kato, the second head of Mansei-en in Bonsai Village. Todoroki is estimated to be over 1000 years old and is the oldest bonsai we have in our collection at the museum.

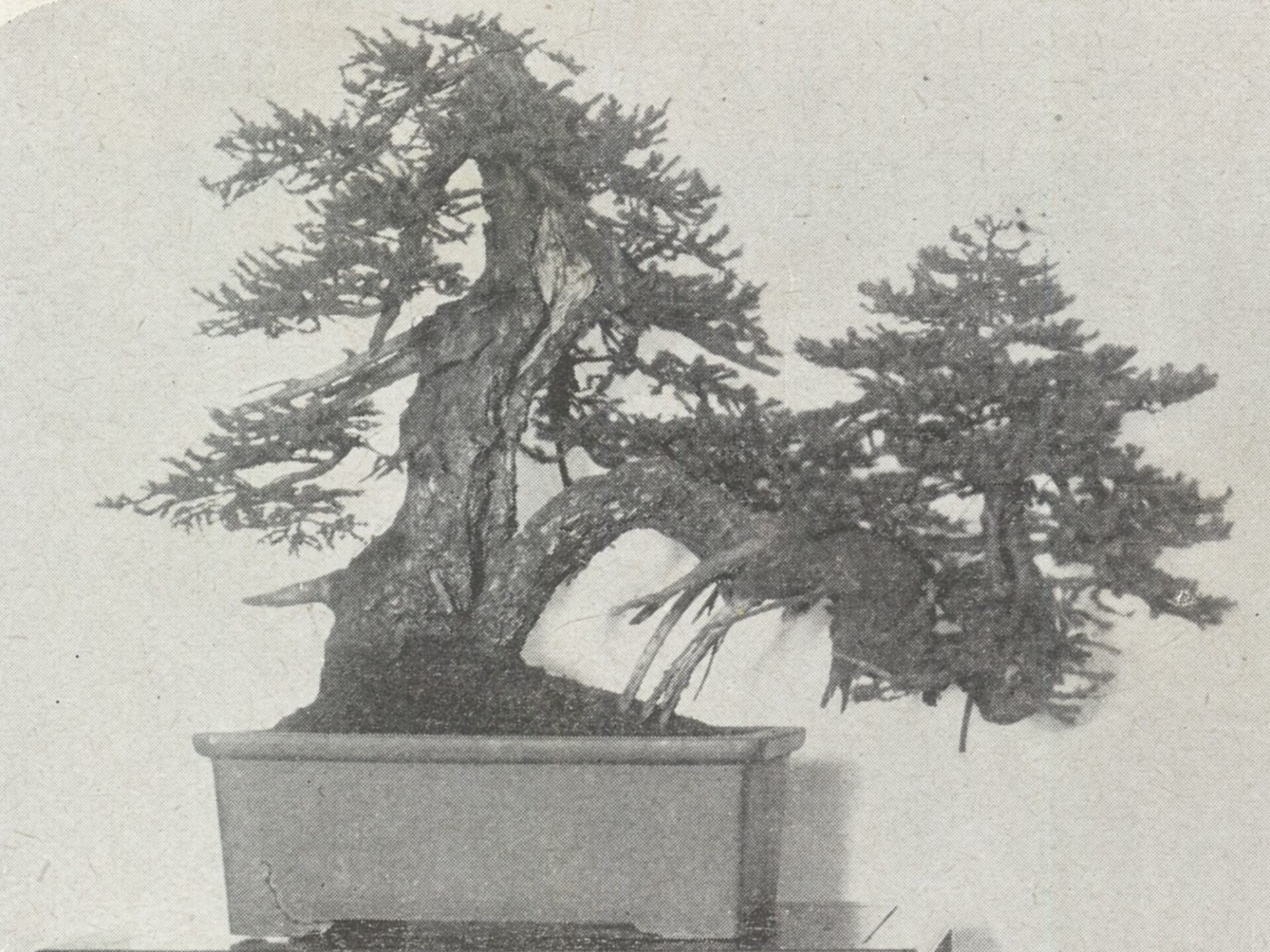

In the January 1932 print of the bonsai specialty magazine “Bonsai,” Volume 12, Edition 1, Todoroki can be seen as a sōkan (twin trunk) bonsai. Its right trunk sticking out adds rustic beauty to the piece. Now, that trunk has been removed and what remains has become white shari (deadwood), giving the piece an even more ancient feel.

Ezo spruces are characteristic for their deep green needles and rough bark, which made them a big hit in the early Showa period. Bonsai Village came to be known as a production place of Ezo spruce. They were shown to take up over half of the Bonsai Village exhibition in the magazine “Bonsai,” labeling the area as the “village of Ezo spruce.”

In particular, the father-son duo of Tomekichi and Saburo Kato of Mansei-en would go to Kunashir Island and collect many Ezo spruces in the wetlands, thus spreading many Ezo spruce bonsai to the world. From this, they were called the “fathers of Ezo spruce.”

In addition to the number of trees becoming sparse on Kunashir Island (from over-collecting), the Ezo spruce boom came to an end before World War II. However, the charm of Ezo spruce, painstakingly cultivated by the people of Bonsai Village, continues to thrive and carry on its life even now. Please come visit Todoroki, a living testament to Bonsai Village. There will also be information displayed regarding Ezo spruce in our Exhibition Room.

Ezo spruce “Todoroki” in 1931

Present-day “Todoroki” (A-005)

Supporter Newsletter

Omiya Bonsai Karuta: Omiya Bonsai Village 100th Anniversary Commemorative Goods

The “Museum Supporters” volunteer group was formed at the Omiya Bonsai Art Museum to help with the museum’s various operations and activities. For this issue’s Supporter Newsletter, we will share some details about the activities conducted during November 5, 2024-March 20, 2025, while the museum was closed.

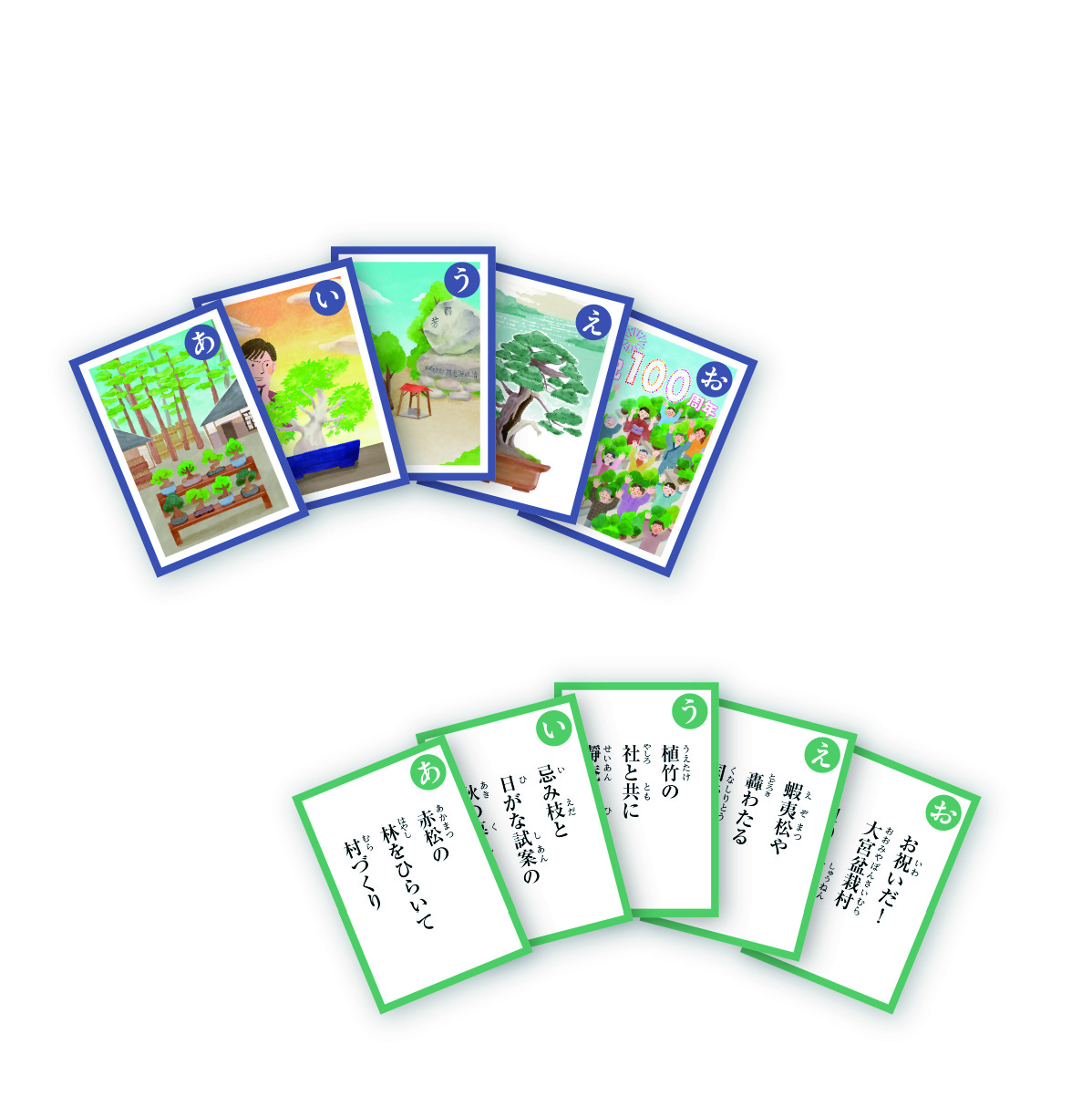

Together with all of the Museum Supporters, we created Omiya Bonsai Karuta in conjunction with the 100th anniversary of Omiya Bonsai Village so that people could have fun playing and learning more about the Bonsai Village.

The museum was closed from November 2024 to March 2025 for renovation of the bonsai garden. During this period, we discussed with our supporters the idea of creating commemorative goods for the 100th anniversary of Bonsai Village and began producing karuta cards, which also serve educational purposes.

This karuta set has cards for all the hiragana characters from あ (a) to ん (n). There are 46 keywords regarding Bonsai Village and bonsai in general. The supporters oversaw the creation of the keywords, haikus, and image ideas for the various cards. The illustrations were made to be cute and cozy while also clearly depicting the different characteristics of bonsai, such as their trunks, branches, leaf shapes, and more. Furthermore, the back of each card features explanations of keywords, allowing players to enjoy learning about Omiya Bonsai Village and bonsai while they play.

From children to adults, Omiya Bonsai Karuta can be enjoyed by a wide range of generations! It will be available for purchase in the Omiya Bonsai Art Museum Shop starting October 3rd. Please come check out the cards, experience the charm of bonsai while learning more about them, and share the charm of Bonsai Village with many other people!

Omiya Bonsai Karuta