ジンシャリ Vol.52

-

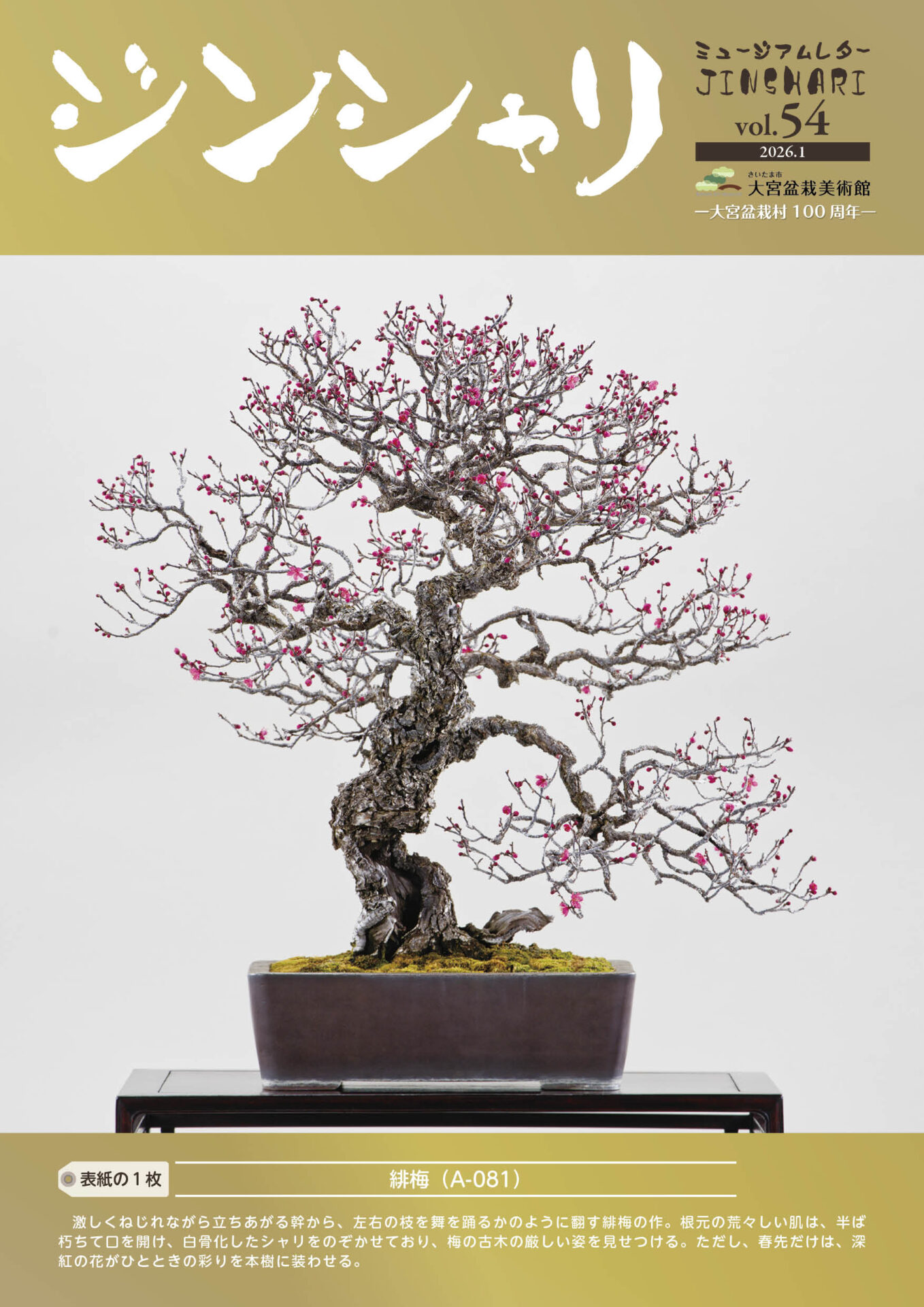

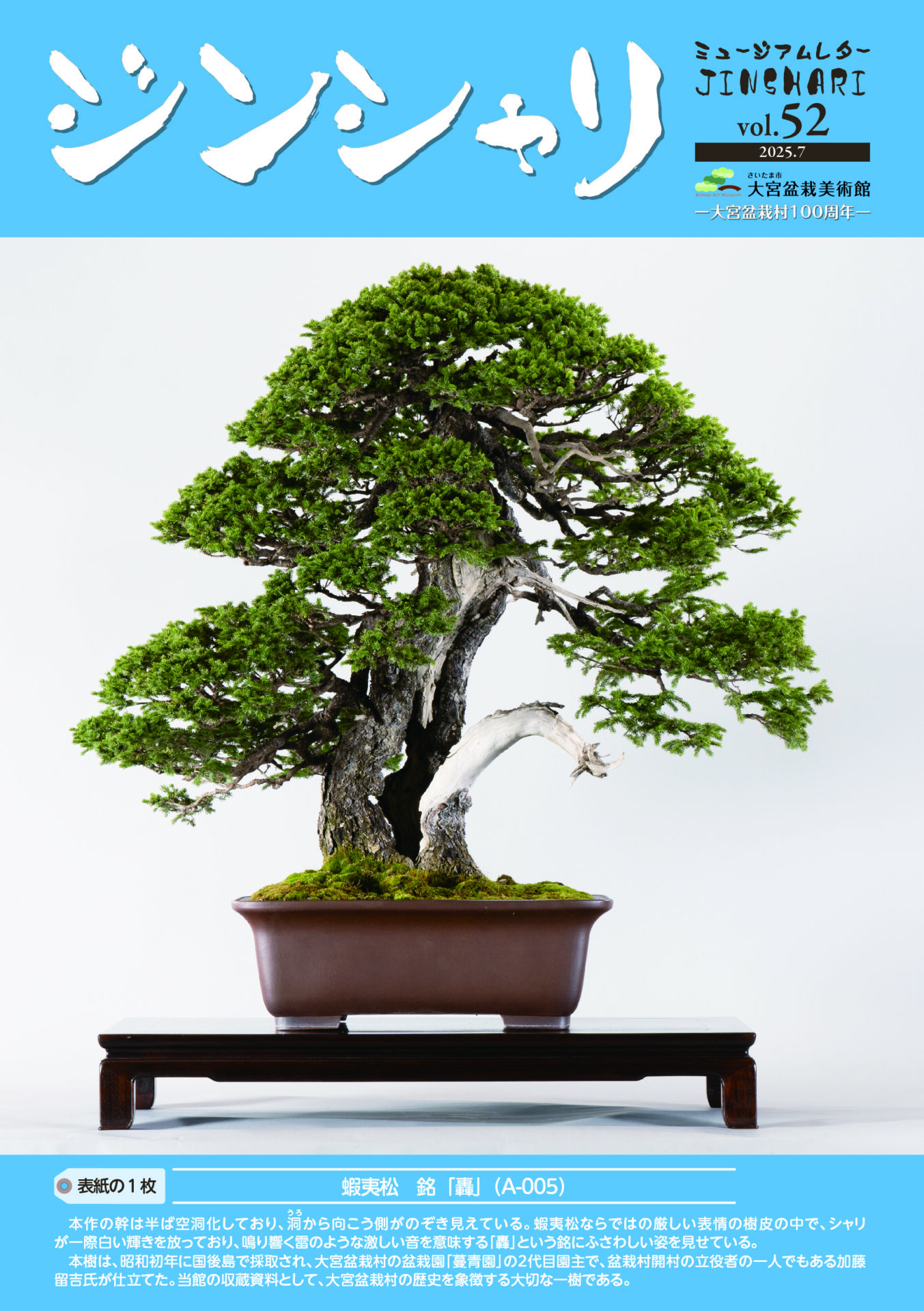

表紙の1枚 蝦夷松 銘「轟」(A-005)

本作の幹は半ば空洞化しており、うろ洞から向こう側がのぞき見えている。蝦夷松ならではの厳しい表情の樹皮の中で、シャリが一際白い輝きを放っており、鳴り響く雷のような激しい音を意味する「轟」という銘にふさわしい姿を見せている。

本樹は、昭和初年に国後島で採取され、大宮盆栽村の盆栽園「蔓青園」の2代目園主で、盆栽村開村の立役者の一人でもある加藤留吉氏が仕立てた。当館の収蔵資料として、大宮盆栽村の歴史を象徴する大切な一樹である。

展示の裏側

大宮盆栽村100周年記念展に向けて 〜盆栽村の盆栽園

大宮盆栽村は、令和7年に開村100周年を迎えました。

当館では10月3日(金)から12月10日(水)まで、盆栽村の歴史を紹介する100周年記念特別展の開催を予定しています。

さて、みなさんは、盆栽村にどれほどの数の盆栽園があったと思いますか。展覧会にさきがけ、ここでは、盆栽園の「数」について眺めてみたいと思います。

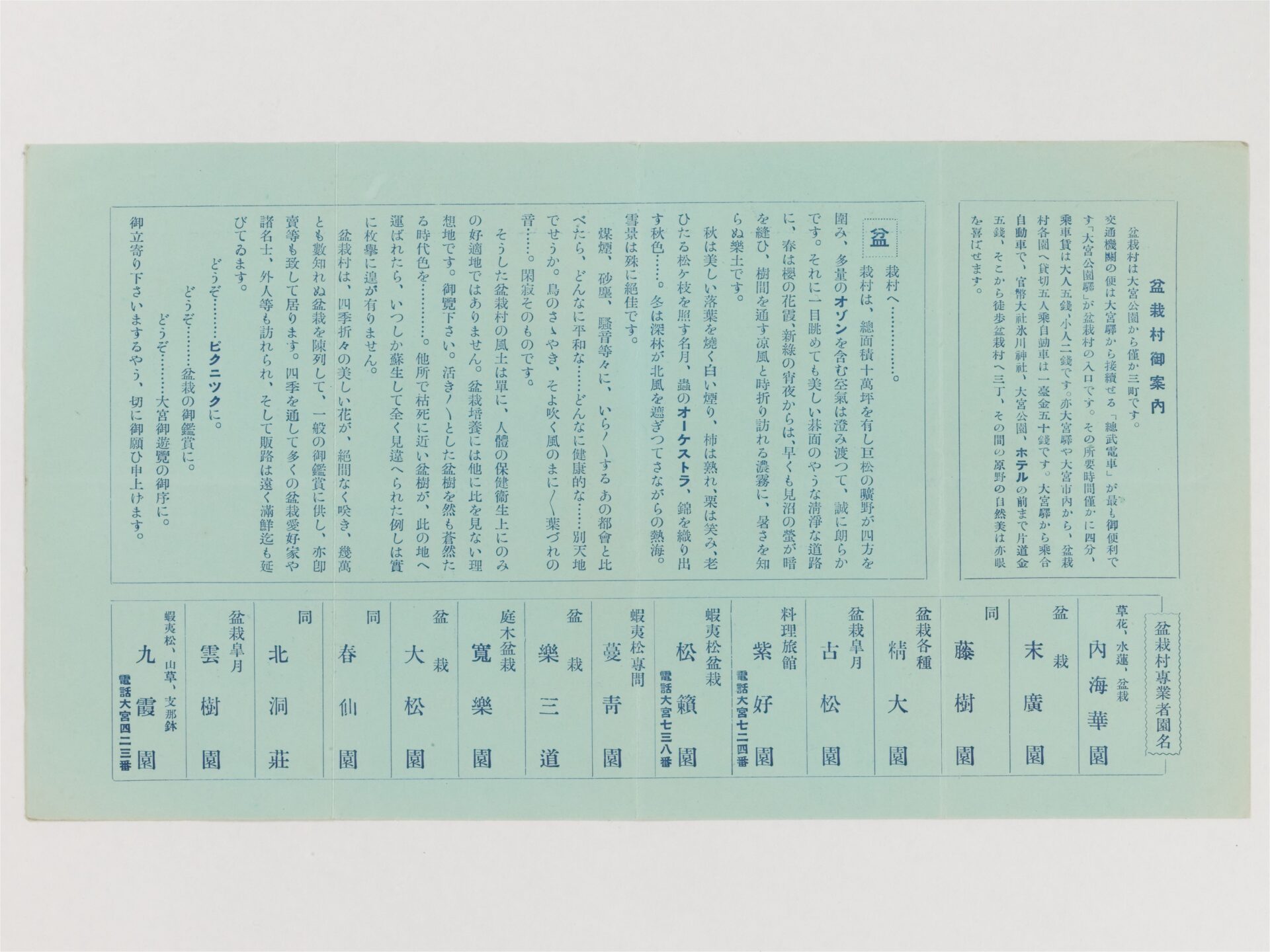

現在、盆栽村には6園の盆栽園があります。過去に遡ると、大宮盆栽村の九霞園に残された資料などから、盆栽村が誕生した大正14年(1925)から昭和3年(1928)頃までに、愛好家による小規模な園も含め、およそ16園が次々に開園したことがわかります。これら第一世代の盆栽園の多くは、現在の東京文京区の駒込や北区の滝野川から移転してきました。

盆栽村が10周年を迎えた昭和10年(1935)頃、世の中の盆栽愛好の高まりに呼応し、盆栽村は黄金期を迎えます。具体的な数としては、昭和10年(1935)の19園※1、昭和17年(1942)の22園※2あたりがピークのようです。その後、第二次世界大戦の影響によって一時的に3園まで減少したという新聞の報道※3があるものの、戦後は活気を取り戻し、昭和30年代には再びの盆栽ブームが訪れます。しかし、この頃には宅地化の進んだ盆栽村には土地がなく、見沼区の染谷などで開園する園も出てきました。昭和30年代から40年代は10園前後の園が盆栽村で活躍しました。

これまでに盆栽村にあった歴代盆栽園をリストアップすると、なんと50園近い数を確認できます。盆栽村の100年は、これら数多くの盆栽園と、盆栽を愛し、盆栽村に惹かれ、移り住んだ人々が紡いできた歴史と言えるでしょう。

展覧会では、これら盆栽園を中心にその様子を知ることができる地図や写真類、そして、第一世代盆栽園の足跡を物語る資料などを紹介しますので、ご期待ください。

※1 叢会『盆栽』15巻12号 1935年11月5日

※2 帝国聯合通信社『聖戦記念 国民奉公録』1942年6月30日

※3 「大宮盆栽村の転進」『埼玉新聞』1943年12月24日

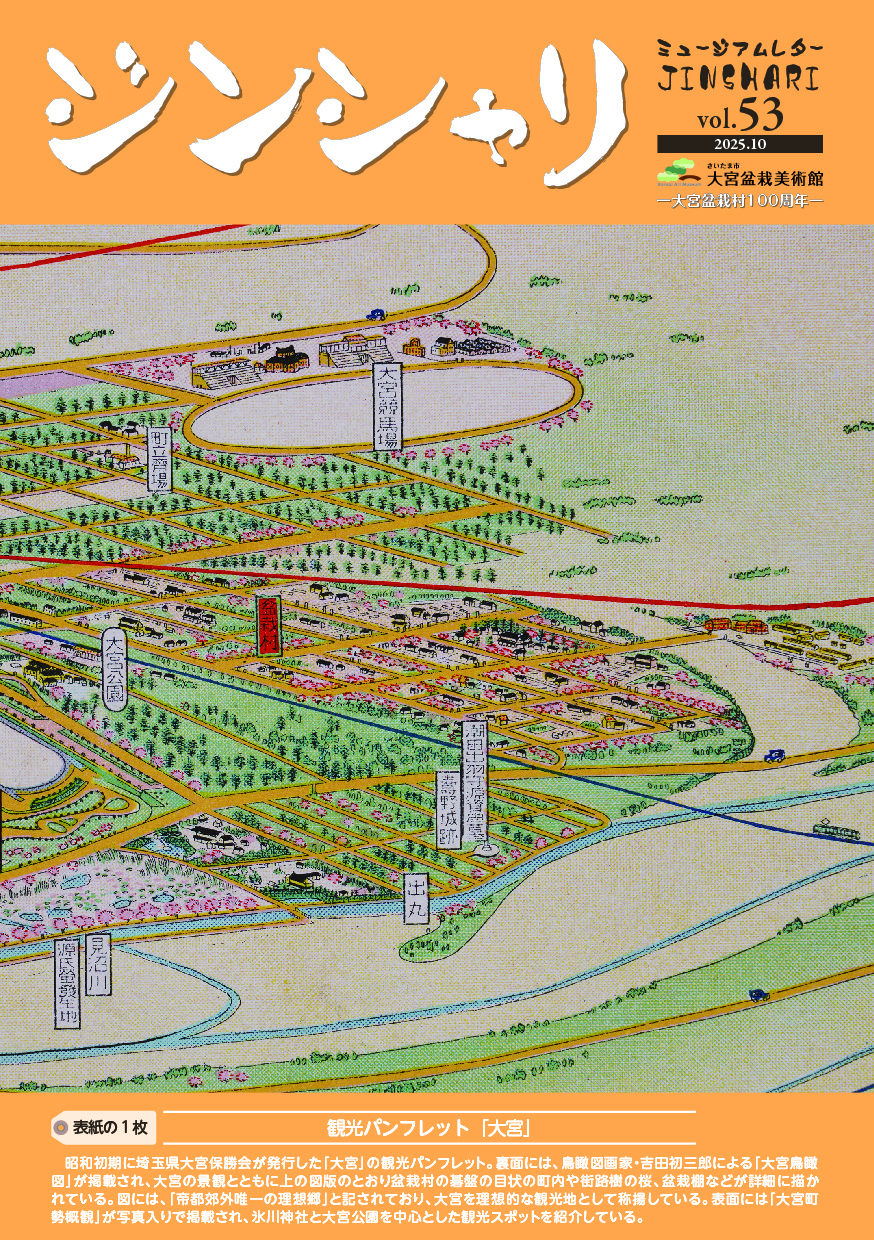

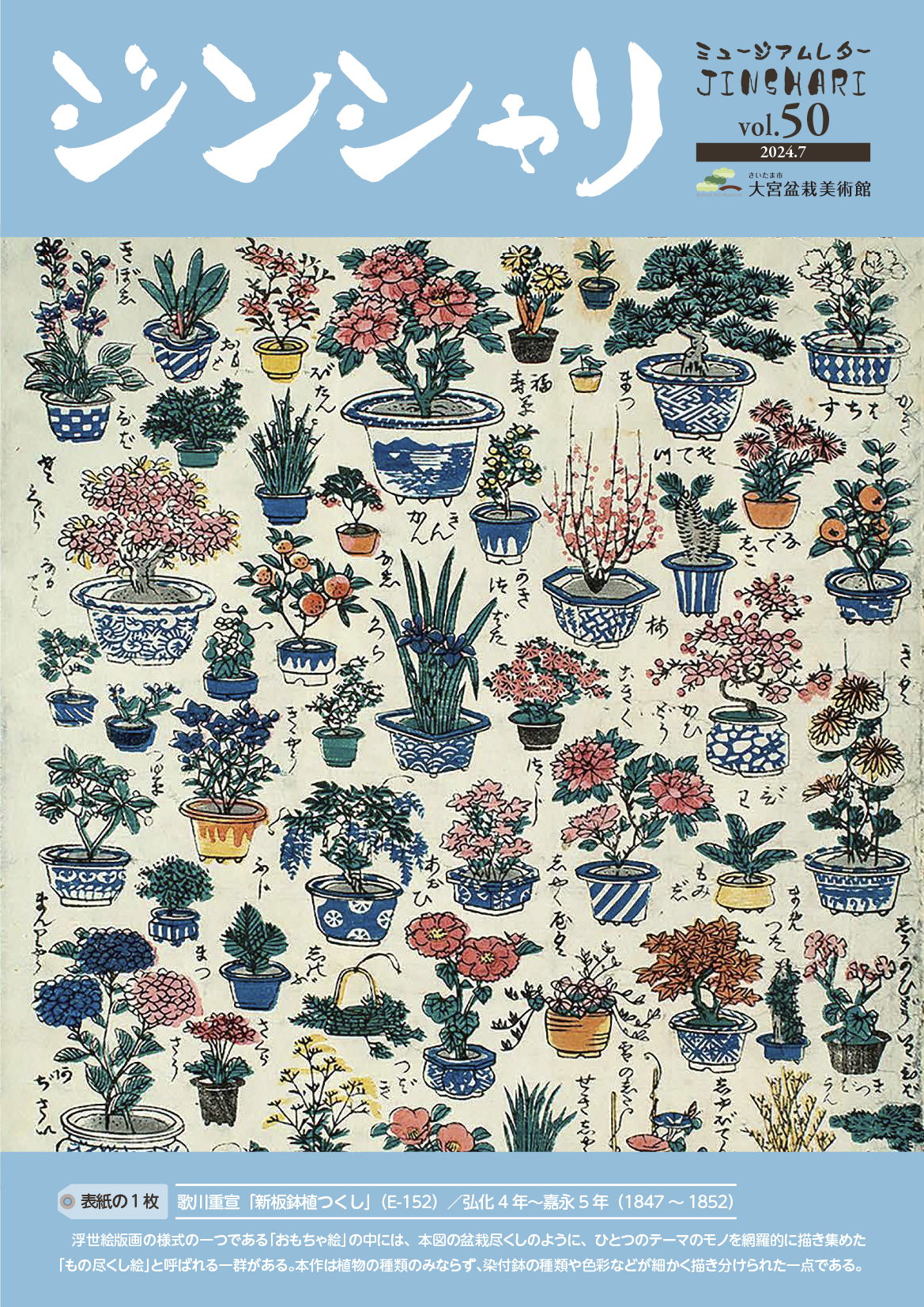

「大宮名所盆栽村」案内パンフレット 昭和10年(1935)頃 「盆栽村専業者園名」として、14の盆栽園、料理旅館1軒が列記され、片面にはイラストマップが掲載される。

職人の仕事

盆栽を守る−美術館の消毒作業

夏が近づき気温が高くなってくると、植物にはさまざまな虫や病気が発生します。特に盆栽の場合は、小さな鉢に植えられ、剪定で枝葉を少なくしているため、虫や病気の影響を受けやすく、すぐに樹勢の低下を招くことになります。なにより盆栽は、代替品がない1点物であり、特に大宮盆栽美術館の盆栽は樹齢100年を超す老木が多いため、当館では定期的に盆栽の消毒作業を行っています。

消毒作業の内、殺虫剤は春から秋にかけて、殺菌剤は春と秋のみ、それぞれ2週間に1回ずつ散布します。作業は天気がよく風のない、休館日の夕方や閉館後などの涼しい時間帯に行います。盆栽に加えて植栽の消毒も同時に行うため、作業には毎回2時間ほどかかります。

殺虫消毒は一般的には月に一度で十分ですが、当館では前述のとおり2週間に1回必ず行っています。その理由は、消毒時に卵の状態で生き残り、次の消毒までに幼虫が育ってしまうことがあるためです。

また、殺菌消毒は様々な病気を予防するために行うもので、病気の種類によって使用する薬剤が異なるため、相応の知識を必要とします。しかしながら、殺虫や殺菌に使う薬剤は果樹や花卉、野菜などの農作物を主な対象としているため、盆栽で使われる樹木についての用例は少なく、当館の職人自らが実験したり、盆栽園との情報交流によって採用することを慎重に検討しています。

盆栽を健やかに維持管理するため、来館するみなさまの見えないところで消毒作業は行われています。展示されている盆栽には薬物が付着していますので、盆栽保護の観点からも、くれぐれも盆栽には触らないようにしてください。

消毒作業の様子

サポーター通信

「来館者とともに楽しむ」―展示ガイド

大宮盆栽美術館では、ボランティアによる「ミュージアム・サポーター」を結成し、当館の事業を共に担っていただいています。今回のサポーター通信では、5月3日から5日にかけて開催された大盆栽まつりでの活動についてご紹介します。

5月3日から5日まで開催された「大盆栽まつり」に合わせて、私たちサポーターは展示ガイドをおこない、来館者の皆さんと一緒に館内を巡りながら盆栽の魅力を楽しみました。期間中は毎日およそ2,000名が来館され、昨年を大きく上回るにぎわいとなりました。

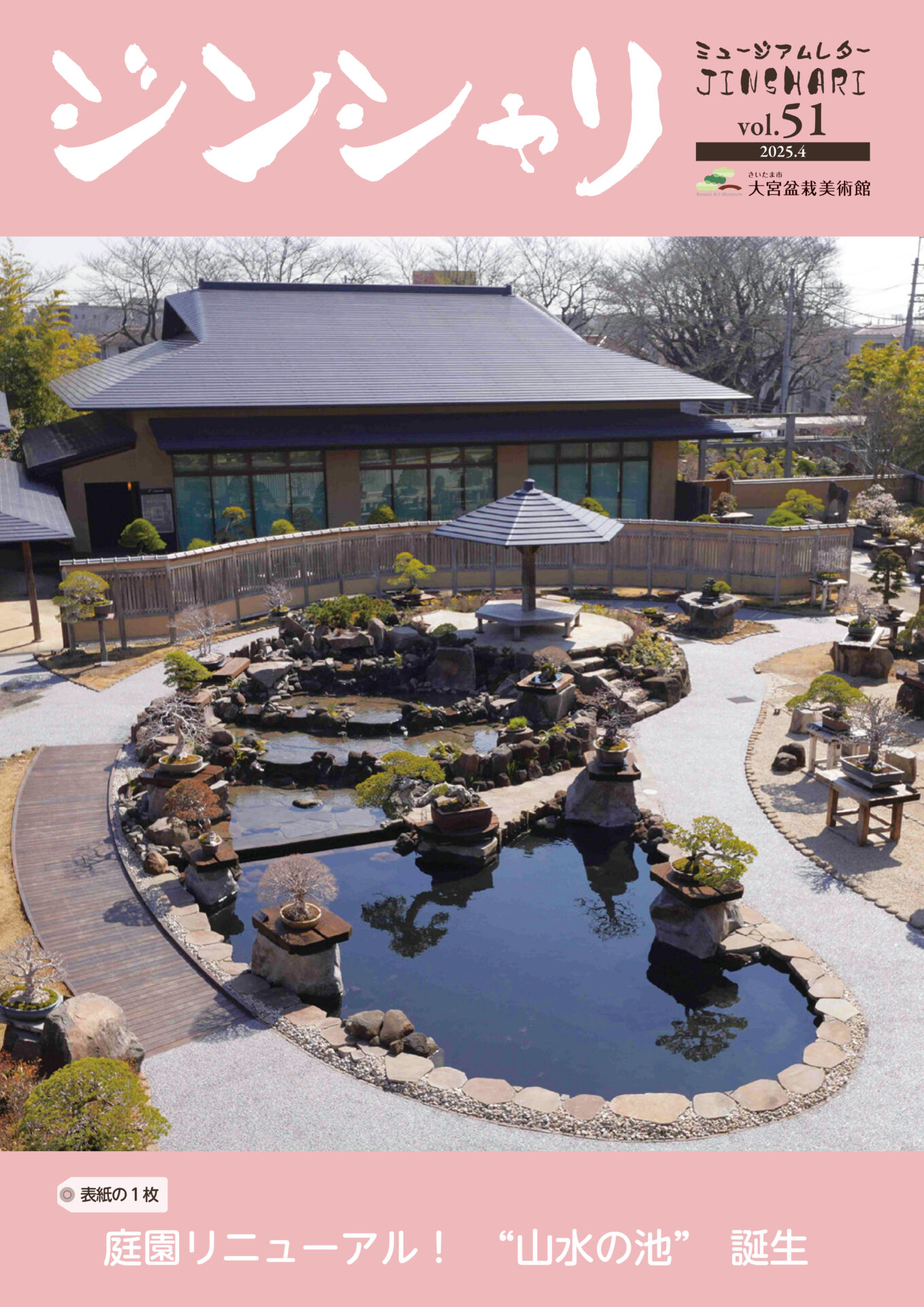

若葉や新芽の瑞々しい緑が目に鮮やかで、何百年も生きる盆栽にもその息吹が感じられました。連日25℃に近い陽気の中、3月にリニューアルされた庭園の池では水が流れ、涼やかな水音が心地よく響いていました。水面に映る五葉松「青龍」も人気の撮影スポットとして多くの方の注目を集めていました。

初めて盆栽に触れるご家族連れや、おまつりで盆栽を購入されたベテランの愛好家、外国からのお客様など、皆さん熱心に展示を楽しまれていました。盆栽の圧倒的な存在感や美しい造形、そこに込められた歴史と作り手の思いに触れていただけたことと思います。私たちサポーターも研修を通して学びながら、100年を超えて受け継がれてきた盆栽のストーリーを、これからも多くの方と分かち合っていきたいと考えています。

私たちサポーターは、毎週土・日・月曜日に「ウェルカム・ミュージアム!」(サポーターによる展示ガイド)を随時実施しています。ご来館の際は、どうぞお気軽にお声かけください!

(ミュージアム・サポーター 白川洋一)

皆さん熱心にガイドを聞いています。

ちょっとした質問をしてくださる方達も。